Au

début était le Verbe, Il dit « Aime

Toi. », avec toute l'ambiguïté due au contexte.

Il n'y avait que le vide pour accueillir cette parole. Le vide vibra du

point blanc d'où avait jaillit la parole et se mit en branle. Il

tournoya, ploya sous le charme de l'irruption du premier mot, et ce

vide en mouvement fut appelé gelée primordiale, produit

par le premier mot sur le vide. L'action du Verbe était donc

mouvement. Il fallut que ce premier mot fasse la jonction avec la

deuxième. Le « Toi » désignait

l'Autre, l'altérité. Où pouvait-elle cette

différence se situer ailleurs qu'à l'extérieur,

à la périphérie du vide ? La gelée explosa

pour obéir à l'articulation de la parole et faire la

jonction entre les deux termes. En réaction à cet

explosion primordiale, le vide central se contracta, forma un point de

taille nulle et de compression absolue. Il est symbolisé par le

point final à la parole première. Il explosa à son

tour sous cette contrainte absolue, et quinze milliards d'années

plus tard, cette singularité fut appelée Big-Bang,

entraînant toute la cosmologie dans son sillage.

Ainsi se

définit la nature de l'Histoire. Des éléments

primordiaux qui lui ont donné naissance, nous avons l'histoire

du Verbe, le cadre où cette histoire s'inscrivit, et la

façon dont elle le construisit. Le vide par essence était

vide. Le néant, rien, nada. Pas même un pet de lapin. Un

lieu inexistant, sans histoire, éternel, existant avant et

après la fin des temps, inconcevable, mais représentable

en vidant quelque chose de tout ce qu'il peut être. Bien peinard,

le vide initial existait sans avoir la moindre existence. Il ne fut

révélé dans l'histoire que par l'action de la

parole. La parole le désigna implicitement comme cadre et comme

support. La parole ne pouvait exister que par une absence initiale

totalement indéfinie, sans nature, indéfinissable, la

quintessence du rien, un point inexistant au début de la phrase,

un point blanc donc invisible. Un pur objet imaginaire inexistant et

inconcevable, irreprésentable évoquable seulement par

l'usage des mots. En mathématique, le point blanc n'est pas

évoqué. Impossible d'en faire la trace.

Le point

noir, tâche sur la feuille blanche, image du contraste entre ce

qui est et ce qui n'est pas est représenté par

zéro. Il acquiert par rapport au point blanc une

représentation. Un point noir qui s'agrandit et que l'on vide

à l'intérieur ressemblant comme deux gouttes d'eau

à la lettre « O ». Une trace qui indique

seulement que cette griffure est inexistante en tant qu'essence,

circonscrite uniquement par le verbe qui en parle et la trace graphique

qui l'indique, et qui la représente en l'agrandissant par la

graphie d'un cercle. Le zéro est donc un pur artifice de la

représentation, mais qui correspond à la

représentation du vide, degré zéro de l'espace. On

peut ainsi placer autant de vide que l'on veut dans un certain espace,

cet espace restera toujours aussi vide. De même on peut

additionner autant de zéro à un chiffre, on aura juste

répété plusieurs fois l'opération 1 + 0 = 1

En

remontant à l'ultime, on peut dessiner autant de points blancs

sur une feuille blanche, on ne verra rien, et rien ne permettra de

dénombrer le nombre de points blancs tracés sur une

feuille blanche. C'est absolument indéfinissable, et c'est

à partir de cette base que nous pouvons complexifier notre

modèle initial et décrire le monde qui nous entoure en

tant qu'esprit humain.

Traduire, c'est effectuer

l'opération de passer d'un système de

représentation à un autre en conservant l'essence de la

description, c'est à dire la représentation qu'une

personne obtient dans sa vision des choses, des idées et des

concepts. Arriver à parler du vide dans deux systèmes de

représentation différents en conservant un sens commun

que l'on peut écrire « rien=zéro »

applicable à la notion de vide version physique, et

également à un système de représentation

mathématique qui permet la généralisation de ce

concept à l'ensemble du monde physique. Nous avons alors

à notre disposition le moyen qui nous permet de joindre des

objets disparates quelconques par un lien relationnel direct. Il y a

correspondance bi-univoque entre notre dire et l'objet du réel

dont nous parlons. C'est l'explication à l'interrogation du

pourquoi nous pouvons décrire le réel à partir de

la Mathématique. Nous disposons ainsi du point d'ancrage de la

passerelle qui lie la carte au territoire par un point de passage

minimaliste irréductible. Plus inconcevable que le point blanc,

cela ne peut. Plus inexistant que le point noir cela n'est. Point blanc

puis point noir constituent la base de la géométrie, le

point noir en se déplaçant linéairement dessine

une droite. Et par dessus toute la géométrie se construit.

Moins

que le vide n'existe pas. Car le vide n'est pas existant, c'est une

qualité qu'il ne possède pas, il n'en dispose d'aucune,

il ne peut être qu'habillé par un désir externe. Le

vide n'est donc qu'une utilité introduite selon la

nécessité de l'histoire, le déroulement de cette

dernière lui prêtant une existence qu'il ne possède

pas, et tout à la fin, le conteur révèle que ce

que l'on a habillé et maquillé de milles artifices se

trouvait investit d'une réalité dont l'essence

était de n'être pas. Mais de ce fait, il constituait le

vide initial assigné à jouer un rôle, celui de

supporter la représentation.

Le scénario

initial, la parole dans le vide se concrétisa par de la

gelée, du vide en mouvement, le vide initial qui par nature si

l'on peut dire était de rester vide, et toute la cosmologie ne

constituait que la conséquence de la partie seconde de cette

irruption.

Le vide en

mouvement se cristallisa en gelée. Une spécificité

étant ajoutée au vide, celui ci ne l'était plus.

Le vide en mouvement par rapport au vide étant un nouvel

état par rapport au degré zéro que

représente le vide. La complexité venait de franchir sa

première étape. La nature comptait le vide, ce qui

était équivalent à zéro, et le vide en

mouvement, la gelée du vide, ce qui permettait de

définir un état nouveau, neuf, conséquence directe

de l'irruption de la parole dans le néant. Il convient alors de

définir et de reconnaître qu'à ce niveau les deux

termes sont équivalents, le devenir du vide et de la

gelée du vide. La gelée en s'expansant occupe un espace.

Elle meuble le vide. En s'expansant, elle crée l'espace.

L'espace que nous appréhendons en tant qu'humains, dans lequel

nous vivons, est formé de la superposition du vide et de sa

gelée. Pas facile à expliquer la cuisine primordiale.

Celle qui conditionne la soupe dont nous sommes issus, Nous humains,

descendons de cet instant primordial, conglomérat d'atomes issus

des étoiles et de la part d'interrogation quand à notre

origine. Nous nous inscrivons dans le droit fil de l'émergence

du Verbe dans le vide. Nous en sommes la conséquence ultime dans

le sens ou nous pouvons nous interroger quand à notre origine.

Cela signifie que la boucle est complète, que nous arrivons

à remonter jusqu'à notre point de départ, et que

nous avons la faculté de comprendre et mettre en forme la boucle

complète. Non pas que cela signifie que notre statut soit

circulaire, ce qui impliquerait que nous compterions pour zéro,

mais que nous avons à creuser du coté de la parole

initiale pour conquérir notre identité.

La

gelée en rotation forma un tore, car le centre de ce dernier est

vide, simple anneau dont la demie peau externe tourna dans un sens, la

peau interne dans l'autre de telle façon à l'ensemble

soit de vitesse relative nulle, et lancée à la recherche

de l'altérité externe forma un tube. Ce dernier se

fragmenta en une infinité de petits tuyaux sous la secousse du

Big-Bang qui cristallisèrent en un cristal à structure

triédrique, formant ainsi l'espace.

Avant le

début il y avait le silence de la parole s'exprimant dans le

vide, il n'y avait que le désir du Verbe qui décida de

parler, créant par sa puissance poétique le cadre de

l'espace, formé du vide primordial et de sa forme

gélifiée, et la violente réaction à la

gelé en partance généra le Big-Bang.

Le

mécanisme primordial est hors de portée de nos

expériences physiques. Nous ne pouvons calculer avec un temps

négatif, nous ne pouvons encore moins calculer avec un temps

absent. La seule représentation ne peut alors que s'appuyer sur

une logique formelle, qui permette de générer l'ensemble.

C'est le scénario de notre Histoire à son tout

début, d'où découle notre aventure dans l'espace

temps et qui permet de comprendre le pourquoi, sans s'approfondir sur

le comment. Seul le Verbe créateur peut confirmer ou infirmer la

chose.

Avec la notion de vide absolument vide, on ne peut rien

concevoir, ni support pour la lumière et les ondes

électromagnétiques, rien qui puisse le mesurer et le

définir, il faut pour calculer les distances introduire

l'espace, introduire ce support, qui soit mesurable en unité de

petits tubes de gelée mis bout à bout, et que l'ensemble

de cette gelée puisse être la structure cristalline

transmettant d'un point à un autre les diverses vibrations et

ondes qui nous environnent. La partie du vide en rotation

acquiert une qualité qui par réaction à sa

sollicitation permet d'introduire un coefficient de raideur qui

autorise cette propagation. La résistance à la

déformation de la gelée, donc du support de l'espace

introduit le temps par la fréquence de résonance sous une

contrainte donnée. Espace et temps sont donc liés par un

rapport simple lié à la raideur de la gelée.

En

empilant un ensemble de cube les uns sur les autres on peut

définir un espace stable et défini. La figure de base est

donc constitué de quatre segments de droites formant

carré et répété quatre fois. Si l'on essaie

de remplir l'espace avec trois segments seulement, on constatera qu'il

y aura un vide dans la figure construite par empilement. L'espace ne

pourra être totalement comblé qu'en jouant alors sur une

variabilité de la taille des segments, certains devront

être un peu plus grands que d'autres. Au lieu d'avoir des

longueurs rigides, en jouant avec une petite déformation

variable dans le temps, on peut considérer le modèle

formé de triangles équilatéraux comme plus

économe que le modèle formé à base de

carré, de quatre à trois, à condition d'introduire

une fréquence sur la longueur telle que le temps que l'on prenne

la mesure, la longueur du segment soit à la bonne dimension. On

introduit alors une erreur sur la mesure telle que si elle rentre dans

les bornes fixées, elle soit considérée comme

valable. Mais nous sommes alors passés d'une structure rigide

à une structure suffisamment souple pour remplir l'espace et

disposant d'une fréquence de base pour lui permettre par

oscillation d'être considérée comme

complète. Un simple petit défaut de

géométrie introduit la possibilité de superposer

à une fréquence d'autres fréquences, et de

transmettre alors d'un bout à l'autre de la structure de

l'espace n'importe quelle oscillation ou onde, donc d'énergie.

Pour parfaire le travail de représentation de cette Mythologie

et relier les différents élements du puzzle qui

constituent les d'images qui structurent notre perception du

réel et notre cadre de vie intelectuel, j'ai comblé la

surface vide par l'image de ce qu'elle est sensée

représenter dans le réel. J'ai rajouté un trou

noir sous le pied de l'ange, évidement il n'arrive pas à

être l'aspirer, c'est un peu la symbolique du mal. Pour Adam,

appuyé sur la matière, il la comprime, et la

gravité déforme la structure les cellules qui la

composent sont donc comprimées.

Le regard d'Adam se porte sur la structure, donc sur la matière,

il ne voit pas Dieu. Il le suppose, c'est la raison de son bras

alanguis. Dieu lui est plus franc et plus direct, il pointe et regarde,

il voit Adam mais ne le touche pas. C'est donc l'espace qui sert de

médium entre les deux parties en présence. C'est la

distance qui fait joint et c'est là tout le paradoxe. Tout

vibre, l'espace et la matière mais on ne le perçoit pas.

Vincent Van Gogh a réussi a le rendre par la peinture. On peut

le constater en regardant un champ de blé ployant sous le vent

qui révèle le caractère roulant et vibrant du

vent. Je ne peux donc pas me servir de sa peinture pour rajouter une

structure gélifiée car on en voit déjà les

effets. C'est par là que nous sommes saisis quand nous sommes en

présence d'une toile de son oeuvre. Le plus important n'est pas

visible, il est dans la recherche et l'imaginaire.

Les cellules tapissant le fond de l'oeil enregistrent

l'intensité et la variation des ondes

électromagnétiques visibles. Le cerveau peut alors

composer une image. Nous croyons voir le réel, alors que ce

n'est qu'une re-composition. Ce que nous pensons voir est noir, vide de

lumière, les ondes électo-magnétiques ne sont que

des phénomènes vibratoires de la structure

gélifiée du vide, et cette dernière est par

définition totalement transparente. C'est la raison pour

laquelle invisible, elle n'a pu être découverte par des

mesures physiques, il aurait fallut penser à priori qu'elle

existât.

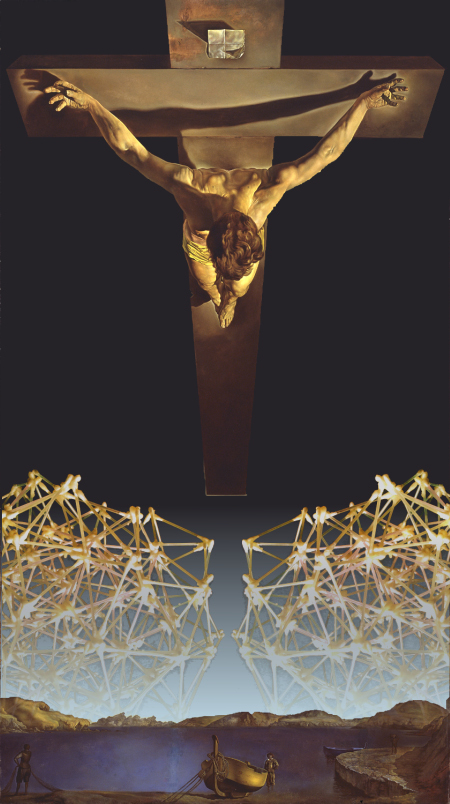

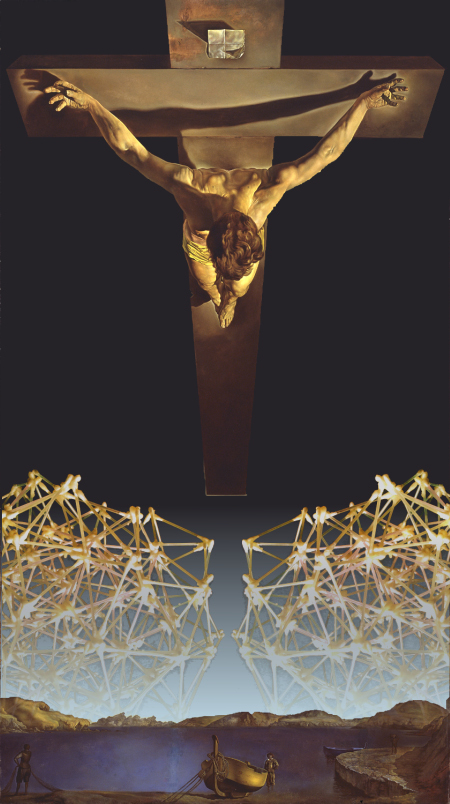

C'est pourquoi le noir entourant le Christ de Salvador Dali est un

choix génial. Il est l'image même du vide, et participe

à la dramatisation de la scène. Le Christ est dans un

vide vide. Il est hors du réel, ressuscité, il appartient

à l'Histoire, mais n'est plus inscrit dans notre monde

qu'à la faveur de nos représentations. Et après

cette oeuvre de Salvador Dali, qu'on le veuille ou non, l'image du

Nazaréen est devenue immortelle. Nous savons que le mental des

humains est fondée sur la lecture des images imaginaires. Il

reste donc à intérioriser ce qui est du ressentis des

artistes immenses qui au-delà de leur habileté et de leur

rendu nous donnent à lire leur sensibilité et leur

croyance intime. Il y a, il y a eu, et il y aura. C'est le Verbe qui

règne sur les temps. Les canards aussi, je l'espère... ;-)